или откуда учёный кот, охраняющий Древо Жизни, в русских сказках.

Неизвестно подлинное имя скифского «Ареса» — бога войны, зримым воплощением которого считался скифский меч-акинак. Обычно полагают, что бог этот напоминал Веретрагну у осёдлых иранцев — покровителя воинов, божество разрушительных небесных стихий.

Особым был лишь ритуал поклонения богу войны. Прежде всего, ему устраивали постоянные святилища, по «округам» каждой из трёх скифских «областей». Ежегодно на священном месте наваливали сто пятьдесят повозок хвороста, получая квадратное сооружение со сторонами примерно по 530 м. В высоту оно немного оседало из-за снега и дождей. «Постройку» венчала четырёхугольная деревянная площадка, к которой устанавливали «доступ» только с одной из сторон. Посреди же неё вбивали «древний железный акинак» — как раз и служивший изображением и воплощением божества. Ежегодно в обязательном порядке ему приносили в жертву лошадей, коз, овец — но не быков. С другой стороны, скифскому «Аресу» приносились в жертву, в отличие от прочих богов, и люди. Одного из сотни пленников, независимо от их численности, скифы приводили в капище бога войны. Полив голову жертвы вином, скифы закалывали приносимого в дар богу пленника над сосудом, чтобы кровь стекла в него. Кровь из сосуда собственно и являлась главной жертвой — её выливали на площадке перед мечом. Правую руку жертвы с плечом отрубали и подбрасывали в воздух. Тело и руку оставляли лежать там, где они упали, навечно. Уже после людей богу войны приносили остальные жертвы.

А.Инков. «Скифы: исчезнувшие владыки степей»

Геродот в своем повествовании о скифах сравнил скифских богов с греческими. Табити он назвал Гестией, Папая — Зевсом, Апи — Геей, а Таргитая — Гераклом. Еще три божества в семибожном пантеоне скифов: солнечный бог Гойтосир, которого Геродот сравнивает с Аполлоном, богиня плодородия и покровительница браков Артимпаса, похожая на Афродиту Уранию, и бог войны, соответствующий греческому Аресу.

Скифское имя бога войны неизвестно. Ему поклонялись, сооружая из связок хвороста огромные алтари в каждом округе Скифии. На вершине алтаря был водружен железный меч-акинак, который считался изображением божества. Ежегодно ему приносили в жертву мелкий рогатый скот, лошадей и по одному пленнику из каждой сотни захваченных врагов.

М.М. Блиев, Р.С. Бзаров «История Осетии»

Некоторые обычаи «скифов и подобных им племен» описал Луций Аней Корнут, философ стоической школы, живший во времена Нерона. Автор уделял внимание неукротимой справедливости и военным упражнениям кочевых племен. Писатель также упоминал почитание бога войны Ареса.

О родстве номадов с богом войны упоминал и Дионисий Периэгет. Его работы относятся к I—II вв. н. э. Латинский автор описывает кочевников живущих в близи Меотиды, и в их числе «племена савроматов, славный род воинственного Ареса» (Описание населенной земли, 652—710).

Статья «Сарматы» в Википедии

«Арес» — бог войны, культ которого был распространён у скифов и сарматов. Почитался в виде меча.

Статья «Скифская мифология» в Википедии

По Геродоту – скифы поклонялись мечу, в виде бога войны. По Климентию Александрийскому, сарматы также поклонялись мечу, как богу войны. По Нестору – Руссы поклонялись мечу, как богу войны.

Евграф Савельев. История казачества с древнейших времен до конца XVIII века

Поклонение мечу отмечается уже в IV веке н. э. Аммианом Марцелином, писавшим, что «аланы почитают обнаженный меч, воткнутый в землю, как своего бога войны».

Тадеуш Сулимирский. Сарматы. Древний народ юга России

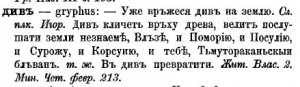

ДИВ

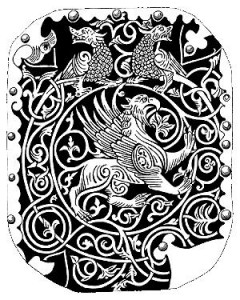

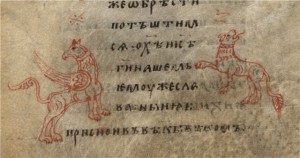

Вымышленная или фантастическая фигура великорусской геральдики, являющаяся отечественным аналогом античного грифона и представляющая идущего крылатого льва с головой и клювом орла. Этот образ был известен еще праславянам в скифско-сколотские времена, когда на скифском пограничье для увенчания древков родоплеменных или военных знаков применяли бронзовую фигуру крылатого полульва-полуорла. Греки называли это мифологическое существо «собакой Зевса» и можно предположить, что слово ДИВЪ является прилагательным от древнерусской формы имени Зевса (Zeus, Dios) Дий, Дый – диивъ, дыивъ, т.е. «принадлежащий Дию».Див и Семарглы. Деталь Золотых врат Рожденственского собора в Суздале. XII век.В древнерусской мифологии див приурочен к верхнему, небесному миру и имеет космогоническое значение. Он – представитель высшей мировой силы, ежегодно побеждающей мертвящее начало «кощных сил, сиречь тьмы кромешной», а по велению высшего бога руководит поисками Кощеевой смерти. Див дважды упоминается в «Слове о полку Игореве»: «дивъ кличетъ връху древа» и «уже връжеся дивъ на землю».

Принципиальные отличия дива от грифона обусловлены устойчивостью его образа в древнерусском зодчестве и прикладном искусстве XI – XIII вв. и заключаются в следующем: 1) орлиными изображаются только голова и крылья дива, а не вся передняя часть тела вместе с передними лапами; 2) всегда одноцветная фигура дива чаще всего обременена знаками плодородия; 3) помимо шествующего див может изображаться и терзающим какого-либо зверя.

Статья ДИВ с сайта Русская Геральдика

Славянское слово «Див» соответствует латинскому «gryphus» то есть «грифон». Див-грифон известен с середины X до XIII века как исполнитель повелений высшего божества, охранитель людей и жизненного начала, символ «вооруженного добра». Как волшебные охранители священного места, применены при орнаментации врат Суздальского собора (1230-е годы).

Б. А. Рыбаков «Язычество древней Руси»

Что касается образа грифона, то он был известен праславянам еще в далекое скифско-сколотское время, когда на скифском пограничье для украшения наверший знамен применялись бронзовые фигуры грифонов. Им несомненно придавалось охранительное, апотропеическое значение, и грифоны нередко изображались в активной позе терзания. (Срезневский И. И. Материалы…, т. I, с. 18. ДИВЪ – gryphus (в Житии св. Власия)…

«збися Див, кличет верху древа» – содержится в самих скифских истоках этого образа. Известны бронзовые воинские штандарты с изображением древа жизни, над которыми как бы на вершине дерева помещена объемная фигура грифона с львиным туловищем и воинственно поднятыми над спиной крыльями; «див» как бы бьет, трепещет крыльями. Композиция содержит космогонические элементы: две зоны воды (земной и небесной); древо расположено выше земной воды и ниже небесной. Грифон помещен выше небесной зоны, как символ высшей силы. Возможно, что мифологический образ могучего небесного покровителя, находящегося выше деревьев, сложился еще в праславянско-скифскую эпоху и дожил, как и многие фольклорные образы, до русского средневековья. Див над деревом – символ угрозы враждебным степнякам; Див поверженный – подтверждение поражения русских.

Б.А. Рыбаков Язычество древней Руси. Грифон-Див

В росписях Софии Киевской два грифона изображены по сторонам хризмы, т.е. на том месте, где обычно должны быть изображены ангелы. Возможно, что такая подмена облегчалась древним истолкованием креста как символа солнца, что подтверждает связь грифонов с солярными представлениями.

Г. К. Вагнер Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. г. Юрьев-Польский, М., «Наука», 1964, с.118

Поклонение этому богу [Ойтосуру] подтверждается, по видимому, находкой в царских могилах бронзовых знаков, знамен со втулками, изображающих грифонов. На связь грифона с солнцем указывают древние писатели (Эсхил, Филострат, Епифаний и др.) и в силу именно такой связи можно с большим вероятием предположить, что эти знаки символы бога солнца.

А.С.Лаппо-Данилевский Скифские древности // ЗОРСА, т. 4, вып.1, СПб. 1887, с 529

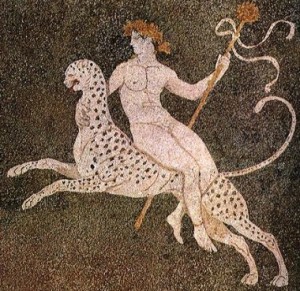

Прежде всего кто мы есть, мы из племени Рус. Рус – это крылатый леопард (не тигр, а помельче), якобы на котором летал Бог войны Арс. Он летал [по древу жизни] с луком, высоким шлемом, верхом на Русе.

Казак-характерник

Герб Новгорода. На печати новгородского наместника в 1565 г. 1 сентября (в новый, 7074-й год от Сотворения мира) Иван Грозный «велел зделати печать нову в Великий Новград Ноугородским наместником печатати грамоты перемирные с Свейским королём Новугороду о перемирии и грамоты посылные печатати о порубежных и о всяких делех к Свейскому королю; а на ней клейно: место, а на месте посох, а у места с сторону медведь, а з другую сторону рысь, а под местом рыба; а около печати подпись: «царьского величества боярина и Великого Новагорода наместника печать»

В таком виде печать Новгородская вошла в число эмблем на Большой печати Ивана Грозного, с единственным изменением – рыб в нижней части герба стало две (плывущих навстречу друг другу). Кроме того известна печать новгородского наместника, скреплявшая документ от августа 1561 г. о перезаключении шведско-русского перемирия – на ней изображены два противостоящих зверя, один большой, другой поменьше, по всей видимости, лев и, возможно, рысь.

К 1672 г. изображение изменилось, приобретя уже окончательный вид: место превратилось в трон, его спинку увенчал трисвечник, на троне разместились перекрещенные скипетр и посох с навершием в виде креста, а с обеих сторон трон теперь охраняли медведи.

Надо полагать, первый вариант изображения, еще на печати, ближе к истине. Достаточно вспомнить, что Рюрика с братьями «приглашали на княжение» и славянские, и финно-угорские племена; в то же время известно, что медведь – родовой зверь у части финно-угров. Рыс-гепард (барс) – знак усобицы русов. Печать должна была символизировать единство и дружбу двух народов на территории Новгородчины. Позже об этом символе, похоже, просто забыли (или не хотели оставлять одного и того же зверя на гербах соседних крупных городов).

…

Сложнее обстоит дело с гербовой рысью. Детальный анализ изображения и истории наименования «рысь» привёл Г.И. Королёва к интересному выводу, что под «рысью» новгородского герба подразумевался на самом деле «барс» (леопард).

Владимир Репин.Геральдика. Русские гербы с львиным пардусом

2.4. Крылатый барс

Барс – хищное животное кошачьей породы, распространенное в горах восточной части Средней Азии, Южной Сибири и Алтая – был тотемным животным многих тюркских и кавказских народов.

Назым Ханзафароф, создатель герба современного Татарстана, сказал так: «В древности крылатый барс означал божественность, одухотворенность, способность к необыкновенным действиям во имя великих благородных идей, способность к высокому полету».[14]

Крылатый снежный барс встречается в мифологии древних скифов, гуннов, булгар, тюрков, греков и восточных славян. Является национальным символом Казахстана, Северной и Южной Осетии, Хакасии, Крыма, Татарстана, Узабекстана, использован на гербе Алматы, Бишкека, Самарканда, Президента Казахстана.

В ювелирных украшениях и изделиях древних скифов и потом волжских булгар мы найдем фигуры мифологических животных, по образцу так называемого «звериного стиля».

Название Волжских Булгар или «Барсил», которые были предками современных татар, состоит из двух древнетюркских слов: “барс” – хищный зверь, тигр и “ель, иль” – племенной союз, племя, народ, государство, страна. По мнению татарского историка Ш. Марджани, барс был знаком булгарских царей.

Известно из летописей и былин, например о богатыре Вольге Всеславиче, что в Древней Руси Великие князи охотились на барса. Еще в конце XIII веке, в период золотоордынской власти на Руси, при хане Менгу-Темире упоминаются княжеские пардусники.

Это символ Узбекистана, и прежде всего города Самарканд. Его изображение здесь можно встретить повсюду – на официальном гербе города, в архитектуре, на национальной валюте.

Крылатый барс считается царём в мире животных, он отожествляет солнце, власть, силу. Только он мог символизировать центр великой евразийской империи Тамерлана, узел пересечения караванных дорог, центр науки и культуры. Аналогию этого образа мы найдем на гербе татарской республики.

Юрий Кофнер. Символика и образы в евразийской истории и идеологии

В том же географическом районе близ города Алма-Аты найден ещё в 80-х гг. прошлого столетия большой бронзовый жертвенный стол, известный в археологической литературе под названием «Семиреченского алтаря». Он прямоугольной формы на четырёх низких ножках в виде копыт, с горизонтальными полукруглыми ручками с каждой стороны. Вдоль широкого горизонтального бортика этого стола было поставлено тридцать совершенно одинаковых скульптурных фигурок фантастических животных (сохранилось двадцать пять фигурок), шествующих в одном направлении (справа налево) (илл. 43). Грубо моделированные фигурки характеризуются массивной тупорылой головой с полукруглыми ушами, выступающими по сторонам головы, толстой шеей, по-видимому, передающей гриву льва, резко отчленённую от туловища и переходящую в возвышающийся над фигурой зверя обращённый вперёд завиток, соответствующий крылу. Две отдельные фигурки крылатого хищника, происходящие тоже из Семиречья, вероятно, являются фрагментами такого же, как алтарь, предмета. Они представляют зверя лежащим с повёрнутой в сторону головой, у него отчетливо выделенные, хотя и сливающиеся с шеей, крылья, луновидные ребра на туловище и полукруглая выемка у бедра (илл. 49). В Центральном музее Казахстана в городе Алма-Ате хранится найденный в 1912 г. в распаханном кургане близ этого города светильник с подобными же фигурками крылатых хищников (илл. 45). Он имеет вид квадратного подноса на усечённо-пирамидальной подставке со слегка вогнутыми гранями. По углам подноса по диагоналям расставлены четыре фигурки крылатых хищников, обращённых головами к центру.

М.И. Артамонов. Сокровища саков. Аму-Дарьинский клад. Алтайские курганы. Минусинские бронзы. Сибирское золото.